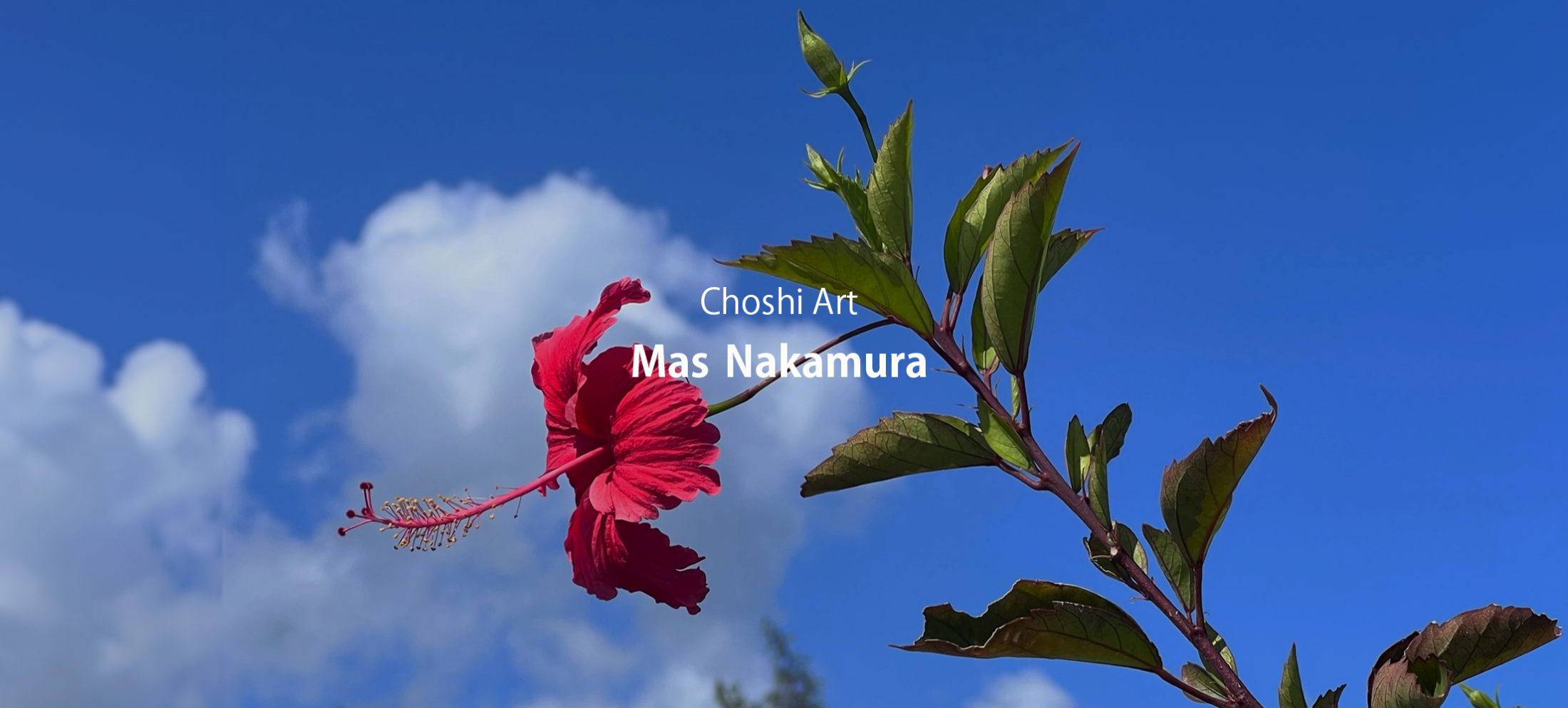

二月堂

創建:728年 金鍾山寺

本尊:十一面観音像(絶対秘仏)

開基:聖武天皇

開山:良弁

宗派:華厳宗 大本山

歴史・みどころ

旧暦2月に行われる行事「お水取り/修二会」

から2月堂と呼ばれています。

現在の建物は1669年(江戸時代)に

再建されたものです(国宝)

本尊は2体の十一面観音像

大観音(おおかんのん)・小観音(こがんのん)

ですが国宝指定の秘仏のため拝観は出来ません。

東大寺の中でも最も高い若草山のふもとにある

2月堂の舞台からは東大寺の全景と奈良市街が

一望出来、特に夕暮れには奈良市内の夜景が

堪能できます。

*本堂周辺での三脚使用は禁止されてますので

ご注意ください。

お水取り/修二会(しゅにえ)

3月1日~14日まで(旧暦の2月1日~)

2月堂で行われる東大寺最大の法会で

大仏の開眼供養会が行われた752年~現在まで

1度も絶えることなく続けられている行事です。

修二会(しゅにえ)とは

2月に修する法会という意味で

本尊十一面観音の前で自らの罪障を懺悔し

<<私たちが日常に犯している様々な過ちを

悔い改め神仏に報告し>>

天下泰平・万民豊楽を祈る法会で

特に奈良時代においては

干ばつや大地震などの天災や疫病(天然痘)

藤原宏嗣の乱などの天皇への反乱など

「国家の病気」を取り除き

作物が豊富に収穫でき人々が平和に暮らせる

世の中を願う行事であったと思われます。

またこの法会は毎日

日中・日没・初夜・夜半・後夜・晨朝の六回

行法が行われますが、12日の深夜に行われる

2月堂下の若狭井からご本尊にお供えする

1年分のお香水(おこうずい)を汲み上げる儀式

を「お水取り」と言っています。

この法会を行うにあたり毎夜大きな松明が灯され

練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる僧侶達が

2月堂の下から松明を持って本堂に上がり

本堂の舞台を松明とともに走り抜ける画像を

TVなどで観た事があるのではないでしょうか?

この様子から「お松明」とも呼ばれ、現在では

春の訪れを告げる行事として知られています。

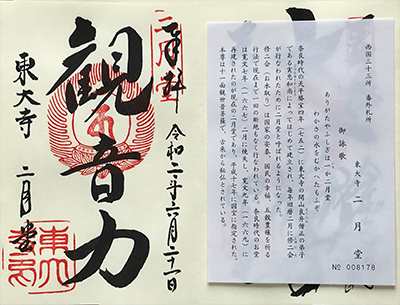

御朱印

2月堂の御朱印は4種 ¥300

・観音力

・南無観

・観自在

・ご詠歌(西国三十三ヶ所の観音霊場)

戒壇堂

創建:754年

本尊:四天王

開基:聖武天皇

開山:鑑真

宗派:華厳宗 大本山

歴史・みどころ

戒壇とは、僧侶が守るべき事を確かに実行する

旨を仏前に誓い受戒を受ける神聖な場所ですが

仏教により国の混乱を抑え民衆の心を

まとめようと考えた聖武天皇は

当時の唐(中国)の戒律の第一人者である

鑑真を日本に呼び日本での伝戒師制度の確立を

目指しました。

当時の日本は自分で出家を宣言し仏教を学んだ僧

のみで正式に中国から仏教を伝受した僧がおらず

中には自分に授戒する自誓授戒さえ軽視する僧が

増えていた為です。

754年 6度目でようやく日本への渡航を果たした

鑑真は大仏殿の前に戒壇を築き

聖武太上天皇・光明皇后・孝謙天皇をはじめ

440余人に戒を授けます。

そして翌年に戒壇院が建立されますが

当時は金堂・講堂・回廊・僧房などを有する

広大な建築物であった様ですが現在の戒壇堂は

1732年(江戸時代)に再建されたものです。

現在は多宝塔を中心に四天王像のみが安置

されてますが、本来は多宝塔の両脇に

多宝如来と釈迦如来も安置され

受戒の際はこの2仏が置かれますが

現在この2仏は東大寺ミュージアムにて

公開されています。

<増長天・持国天> 出展:東大寺パンフレット

<広目天・多聞天> 出展:東大寺パンフレット

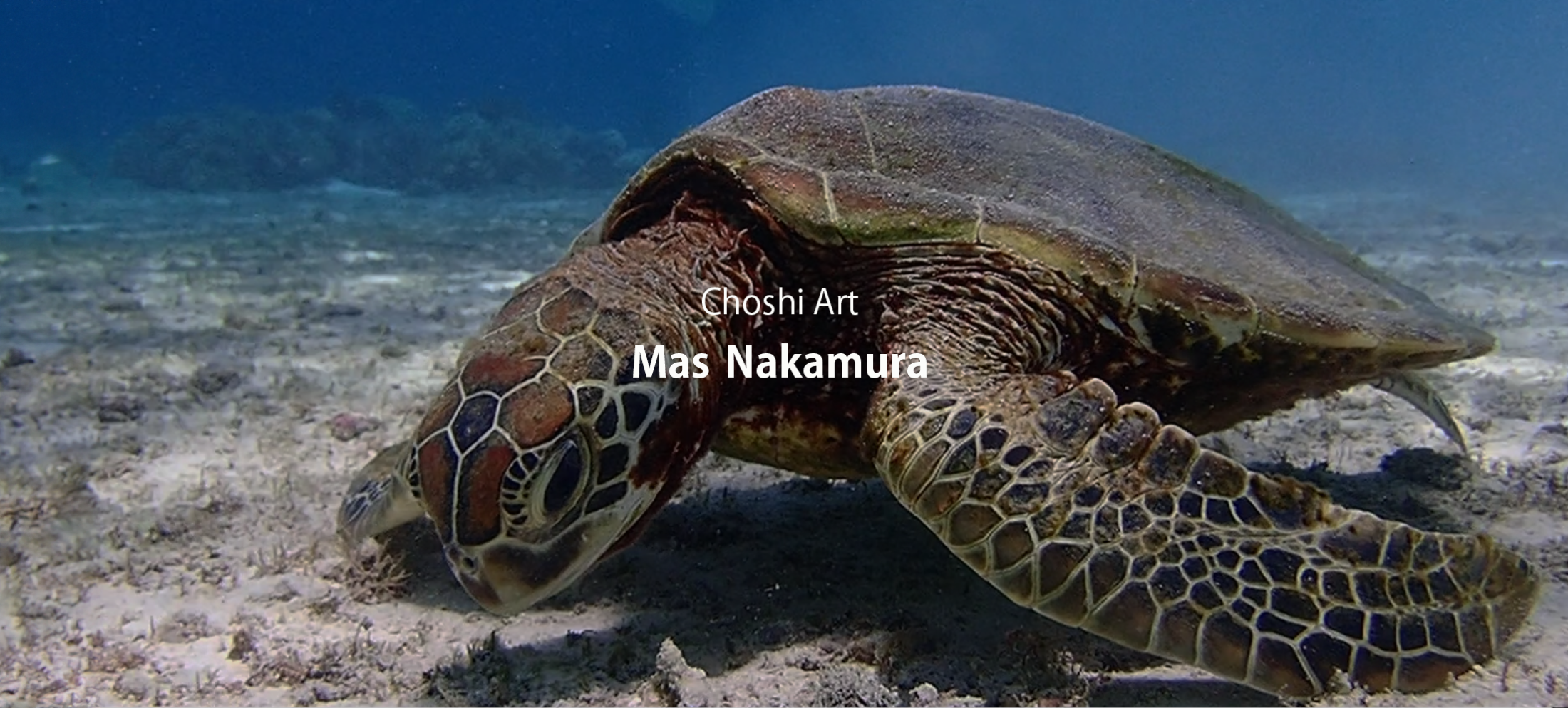

戒壇堂 四天王像

東大寺戒壇堂といえばこの四天王像が頭に浮かぶ

ほど有名な像ではないでしょうか?

創建時は金銅製とされており現在の像は別の

お堂から移されたものとみられていますが

創建当時の奈良時代のものです。

私は特に広目天の眼光鋭いにらみ顔が印象的で

像全体のバランスも良くリアルな表情は

数ある四天王像の中でもピカ一だと思ってます。

東大寺の四天王には逸話があります。

鑑真が唐から日本に渡る際

幾度も渡航に失敗しますが5回目の渡航の際

やはり嵐に襲われ遭難しそうになった時

恐れる事はない!

甲冑をつけ杖を持った四天王が

船首に2人・帆柱に2人現れた!

と船頭が言ったそうです。

鑑真は四天王に守られながら

無事日本にたどり着くことが出来たのです。

(唐大和上東征伝)

この迫力のある4体の四天王は

鑑真が連れて来たんだ!

と思って拝観してください。

迫力があるわけですね!!

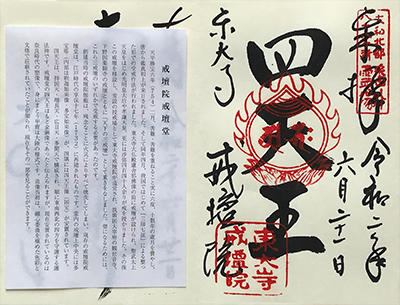

御朱印

戒壇堂の御朱印は2種類 ¥300

入堂時にお願いしておきます。

・四天王

・大和北部八十八ヶ所霊場番外所

拝観時間

二月堂・戒壇堂

4月~10月 7:30~17:30

11月~3月 8:00~17:00

入堂・拝観料

二月堂:無料

戒壇堂

大人(中学生以上)¥600

小学生 ¥300

住所・TEL

〒630-8211 奈良県奈良市雑司町406−1

0742-22-5511(代)

アクセス

東大寺まで

JR大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から市内循環バス

「大仏殿春日大社前」下車徒歩5分

近鉄奈良駅から徒歩約20分

二月堂:東大寺大仏殿から東へ徒歩8分

戒壇堂は大仏殿の西側になりますが

大仏殿→法華堂→二月堂→戒壇堂と

ゆっくり拝観し回っても

2時間くらいあれば十分です。

<二月堂>

<戒壇堂>

>すぐわかる東大寺・法華堂(三月堂) 歴史・見どころ~御朱印

>すぐわかる南都七大寺・南都六宗とは?